SALAMMBÔ, « C’était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d’Hamilcar. »

Il y a quelques incipit de la littérature française que l’on connaît par coeur et qui évoquent en quelques mots tout un univers : « Longtemps, je me suis couché de bonne heure », « Ce matin, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas »*… Mais aucun ne nous transporte avec autant de magie dans un ailleurs fantasmagorique que celui de Salammbô. La puissance évocatrice de sa première phrase est à l’image de la vigueur descriptive de l’ensemble du roman de Gustave Flaubert. Pas étonnant dès lors que, malgré une terrible aversion de l’auteur pour l’illustration, qui était d’ailleurs de notoriété publique, de nombreux artistes se soient emparés de son livre pour lui donner une traduction visuelle. L’ambitieuse exposition présentée au Mucem rend compte à merveille de cette singulière fécondité plastique.

Salammbô, Hamilcar et les éléphants…

Pour ceux d’entre nous qui ont ânonné mollement leurs déclinaisons latines sur les bancs de l’école, Carthage évoque évidemment les guerres puniques qui ont opposé Romains et Carthaginois, par intermittences, entre 264 av. J.-C. et 146 av. J.-C., mais peut-être surtout cette formule de Caton restée célèbre : Delenda quoque Carthago, à savoir « et en outre, il faut détruire Carthage », qui à elle seule résume assez bien la fureur implacable des affrontements. Avec Carthage, on parle toujours de destruction. Mais Flaubert, qui en 1857 sort tout juste du procès de Madame Bovary, place son intrigue carthaginoise à la fin de la première guerre punique. Il ne se soucie pas tant des deux belligérants, qui ont conclu la paix pour des raisons économiques, que des mercenaires employés par Carthage pendant le conflit et qui, pour le dire vite, se révoltent faute de recevoir leur solde.

Lorsqu’il se met à écrire, Flaubert a peu d’informations sur la guerre des Mercenaires (241 à 238 av. J.-C.), ce qui lui laisse les coudées franches en matière d’invention. Il se documente, enquête sur place (région de Tunis), non sans une réelle rigueur, mais tant que le tableau est crédible, l’exactitude scientifique lui importe peu. Il invente d’ailleurs le personnage de Salammbô, prêtresse de Tanit et fille d’Hamilcar (le père d’Hannibal, qui reviendra quelques années plus tard avec ses éléphants, passés par les Alpes), une variation sur le personnage type de la femme fatale. Il lui brode un destin tragique mâtiné d’amour impossible. On oscille donc, on l’aura compris, entre les codes du grand roman historique et la liberté créatrice débridée d’un homme qui se remet de la pudibonderie imbécile de ses contemporains. Le tableau est épique, le style, exalté, est magistral. Et comme à l’enthousiasme répond l’enthousiasme, Salammbô a fait plein de petits.

De la luxuriance littéraire à l’opulence muséale

L’exposition Salammbô « Fureur ! Passion ! Éléphants ! » (excusez l’insolence) est indubitablement à la hauteur de la démesure du romancier, tant au point de vue de la coordination muséale (créée dans un premier temps à Rouen, elle rejoindra la Tunisie après son escale marseillaise), qu’en ce qui concerne la richesse des oeuvres exposées et la variété des disciplines mobilisées pour l’occasion. La scénographie, pensée selon une logique thématique, est impeccable et permet de traiter le sujet de façon exhaustive (pour autant que ce soit possible).

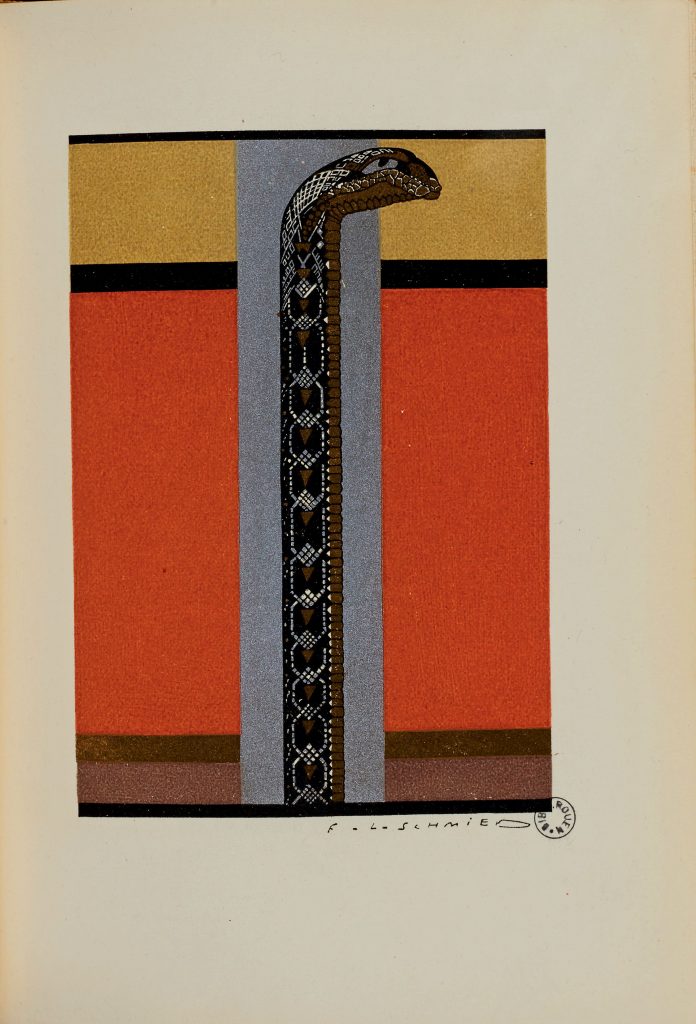

Statuaire, manuscrits, partitions musicales, tapisseries, tableaux de maîtres, gravures, bijoux et autres artéfacts archéologiques s’entremêlent dans un parcours qui confronte les époques et les fait dialoguer avec justesse, érudition et jubilation. Certaines pièces sont incontournables comme le portrait de Léon Bonnat (connu pour sa précision réaliste), Rose Caron dans le rôle de Salammbô, le portrait résolument art déco d’Adolphe Cossard (Salammbô) ou encore la statue de la prêtresse et de son python, incroyablement sensuelle, réalisée par Jean Antoine Idrac, sans oublier la lithographie d’Alfons Mucha, Incantation ou Salammbô. Dans le genre insolite et pop culture, le tour d’horizon ne serait pas complet sans les planches originales de Philippe Druillet qui a repris, dans une version SF hallucinée à la limite du space opera le récit de Flaubert dans les pages de Métal Hurlant (qui, au cas où vous l’ignoreriez, vient de reprendre sa publication !), en 1980.

Vous l’aurez compris, difficile de savoir où donner de la tête, alors on se laisse guider, avec une gourmandise intellectuelle assumée, dans cet inventaire passionnel et raisonné des réécritures de l’oeuvre. En contrepoint, la partie archéologique de l’exposition nous donne à voir un Flaubert plus savant sans doute qu’il ne l’aurait imaginé, ce qui n’enlève rien à la puissance du spectacle romanesque, à la vision de l’auteur, qui avait tout, de fait, pour traverser les générations.

Fureur ! Passion ! Éléphants !

Du roman culte à l’exposition au Mucem

jusqu’au lundi 7 février 2022

Photo mise en une par ©Julie Cohen